작년 가을. 연희동 [밤의 서점]에서 박인한 선생님의 캘리그래피 원데이 클래스를 들었다. 글씨를 '있어 보이게' 쓰는 법을 배울 줄 알고 갔다. 하지만, 기교보다는 '어떤 대상을 대상답게 쓰는 법'을 배웠다. 예를 들어, '엄마'라는 단어를 쓴다고 해보자. '엄마'를 떠올렸을 때 드는 여러 감정들이 있다. 여러 감정을 충분히 느끼고 글을 쓸 때, 나만의 '엄마다운' 글씨가 나올 것이다. '무언가를 무언가답게 쓰는 것'이 선생님이 생각하시는 캘리그래피의 본질이다. 본질을 구현하기 위해 필요한 것이 캘리그래피의 이론적, 기술적 요소인 것 같았다. 기교보다는 본질이 중요하다. 그리고 감정은 추상적이어서 틀을 깨면 더 감정에 가까운 글씨를 쓸 수 있음을 배웠다. 세 시간 정도의 짧은 시간이었지만 틀을 깨는 실습도 많이 해서 좋았다.

무언가를 무언가답게 쓰는 것

그리고 얼마 전, 선생님께 연락이 왔다. 역사와 미술사를 전공한 김상우 선생님과 '사랑'에 관한 수업을 기획하고 있는데, 베타 테스트 수업에 참여해줄 수 있냐는 연락이었다.

이 수업은 캘리그래피 배경의 인한 쌤이 '사랑을 사랑답게 쓰는 것'을, 미술사와 역사 배경의 상우 쌤이 '그림에서 사랑을 읽는 법'을 가르치는 수업이다. '사랑'이란 주제는 내게 늘 난공불락의 요새처럼 느껴진다. 게다가 미술이라니. 미술은 중학교 이후로 연을 끊었다. 가끔 알라딘 중고서점에서 곰브리치의 <서양미술사>(라고 쓰고 벽돌이라고 읽는다)를 사볼까 하다가 관둔 것이 몇 번이었는지 모른다. 하지만, 이것이 기회다 싶었다. 마침 할 것이 없어진 찰나에 인한 쌤에게 연락이 온 것이 우연의 일치라고 생각(합리화)하면서, 수업을 듣겠다고 말씀드렸다.

6월 18일. 1시. 합정동 [합정리과일집]으로 향했다. 합정역에서 마을버스를 타고 들어갔는데, 그냥 역에서 걸어가도 될만한 거리였다. 개인별로 다과와 커피를 주셨다. 심플한 카페와 잘 맞는 조합이었고, 세심한 준비가 느껴졌다. 수업을 듣는 사람은 총 6명이었다. 우리의 임무는 두 선생님의 강의를 열심히 듣고, 피드백을 하는 것이었다. 먼저, 인한 쌤의 캘리그래피 수업부터 시작됐다.

#1. '봄, 사랑'을 '봄, 사랑'답게 쓰기

간단하게 자기소개를 평소 필체로 쓰면서 몸을 풀었다. 내 글씨체지만, 손글씨는 쓸 때마다 낯설다. 그만큼 내가 펜을 잡고 글씨를 쓰지 않는다는 방증이리라. 봄을 봄답게 쓰고, 사랑을 사랑답게 쓰는 연습을 했다. 처음 '봄'이라는 글씨를 쓸 때는 막막했다. 어떻게 써야 할지 감이 안 잡혔다. 하지만, 조금씩 변화를 주면서 '봄'을 썼다. 생각하니 다양해졌고, 다양해지니 표현이 달라졌다. 틀이 깨지는 경험은 늘 신선하다. 획을 긋는 것은 감정과 의도가 있다는 점에서 개연성을 지니지만, 획이 그어지는 순간은 우연성을 갖는다. 개연성과 우연성의 모순이 공존하기 시작하면, 기분이 묘해진다. '사랑'을 쓸 때도 마찬가지였다. 더 다양한 표현을 하고 싶은 욕구가 샘솟았다.

쓰는 행위를 통해 '감정을 느끼고, 다른 사람의 글씨를 보는 재미를 느꼈으면 좋겠다'라고 하신 말씀이 기억에 남았다. 글씨를 예쁘게 쓰는지의 여부가 중요한 것이 아니라, 감정을 오롯이 표현하는 것이 중요하다.

#2. 산드로 보티첼리(Sandro Botticelli), <봄(La primavera)>

상우 쌤이 처음 소개하신 그림은 르네상스 시대의 화가 보티첼리의 <봄>이다. 그림을 보는 방법에 대해 간략하게 배웠다. 그림 전체를 다스리는 원칙을 '구성'이라고 한다. 예를 들면, 그림 상단 중앙에 큐피드(에로스)가 있고, 그 아래에 비너스(아프로디테)가 있다. 큐피드를 제외한 인물의 구성은 1명/3명/1명/3명으로 되어 있다. 이러한 것들이 '구성'이다. 그런데, 그림이 재밌어지는 시점은 바로 이 원칙(구성)이 깨지는 시점이다. 선생님은 작가가 원칙을 깬 이유와 의미를 찾는 것, 즉 '저건 왜 저렇게 그렸을까?'라고 질문을 던지는 것이 곧 그림을 보는 방법이라고 하셨다. 그 질문에 대한 해답은 당대의 역사적 분위기, 작가의 다른 그림 등의 사료에서 찾을 수 있을 것이다.

그림이 재밌어지는 시점은 바로 이 원칙(구성)이 깨지는 시점이다.

한 폭의 그림 속에 많은 상징이 있었다. 그림 오른쪽의 세 인물은 (오른쪽부터) '제피로스, 클로리스, 플로라'이다. 서풍의 신 제피로스가 봄의 여신인 클로리스를 강제로 취해, 꽃의 여신 플로라가 태어나는 것을 표현했다. 서풍이 불고 봄이 오면 꽃이 핀다. 하지만 그 방식은 강제적이었고, 이는 사랑의 폭력성을 의미한다. 그림 중앙의 미의 여신 아프로디테는 4월을 상징한다. 4월을 뜻하는 April의 어원이 아프로디테(Aphrodite)에서 왔다고 한다. 그 옆에 선 3명의 여성은, 비너스의 시종을 드는 세 명의 미신(美神)이다. 이들은 봄 같은 사랑의 아름다움을 표현했다. 맨 왼쪽에 선 남성은 전령의 신 머큐리(헤르메스)이고 5월을 상징한다. 오른쪽부터 순차적으로 3월, 4월, 5월을 표현했다. 마지막으로, 그림 상단의 큐피드는 사랑의 신이다. 그래서 큐피드의 금화살에 맞은 사람은, 화살을 맞은 후 처음 보는 사람과 사랑에 빠진다. 재밌는 점은 그의 눈이 가려져 있는 점인데, 여기서 우리는 사랑의 무작위성을 읽어낼 수 있다. 우연처럼 찾아오는 건 르네상스 시대에도 마찬가지였나보다. 이외에도 그림의 배경에 나오는 오렌지의 의미 등도 배웠다.

#3.

눈이 떠지는 느낌이었다고나 할까. 인한 쌤의 캘리그래피 수업은 틀을 깨는 느낌이고, 상우 쌤의 그림 수업은 틀을 받아 질문을 통해 틀을 깨는 느낌이다. 다루는 소재 - 글, 그림 - 는 다르지만, 결국 한 지점에서 만난다. 어떤 대상에 대한 깊은 생각과 표현! 앞으로 남은 수업 시간 동안 '사랑'을 성찰하고 표현하겠지. 아직은 모르는 것들 투성이지만 하나하나 알아가는 재미가 있을 것이라 본다. 1회 차 수업은 오리엔테이션이었음에 불구하고 감탄사를 얼마나 내뱉었는지 모른다.

캘리그래피나 그림이나 내게는 낯선 분야이다. 그렇다고 내가 사랑에 관한 현자도 아니다. 다만, 그림을 보며 질문을 던지고 감정을 느끼는 것과 손글씨를 쓰며 감정을 느끼는 것은 누구나 할 수 있다는 점에서 가능성은 열려있다는 생각이 들었다. 이러한 '가능성'에서 두 선생님이 만나, <쓰는 사랑, 보는 사랑> 수업을 함께 기획할 수 있었던 것 같다. 앞으로 세 번의 수업이 남았다. 내 안의 틀을 깨고 자유롭게 글을 표현하는 느낌과, 그림을 보는 하나의 눈을 얻어가기를 기대한다. 이것이 김영하 작가가 말한 '감성근육'이 아닐까.

'Direction > Study' 카테고리의 다른 글

| [에세이 스탠드] 2주차: 에세이를 다듬는 기술 (0) | 2019.05.20 |

|---|---|

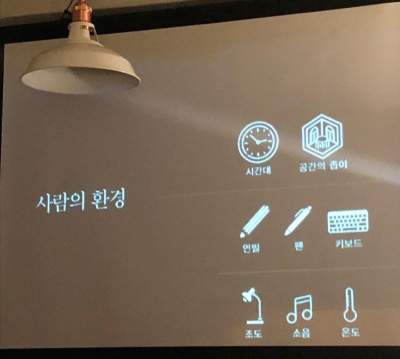

| [에세이 스탠드] 1주차: 글과 글쓰기에 필요한 공간과 환경 (0) | 2019.05.11 |

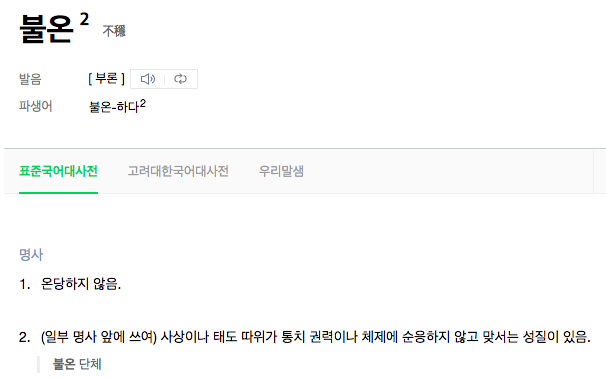

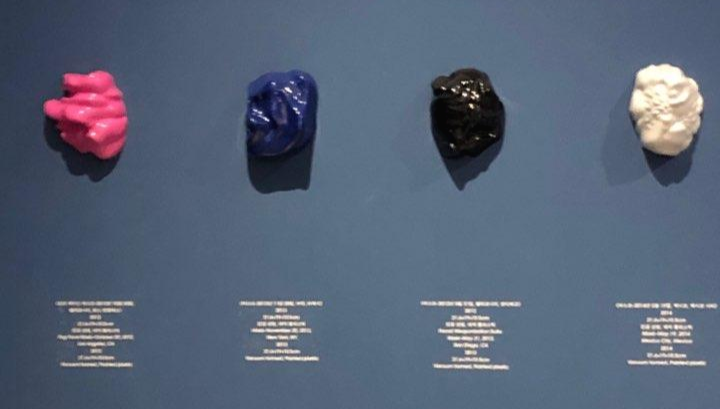

| [전시회] 데이터는 예술이 될 수 있는가? / <불온한 데이터> (0) | 2019.05.01 |

| [강연] 일상과 영감의 기록 - 숭 님 (0) | 2019.04.27 |

| [강연] <책방에서 쟁이 어쩌구 생각 어쩌구> 한명수 우아한형제들 CCO / 2019.4.25(목) (0) | 2019.04.26 |