국립현대미술관에서 하는 <불온한 데이터>라는 전시를 다녀왔다. 제목부터 범상치 않다. '불온하다'라는 단어를 참 오랜만에 들어본다. 군복무 시절, 종종 부사관, 장교들은 병사에게 '불온서적을 반입하지 말라'고 했다.

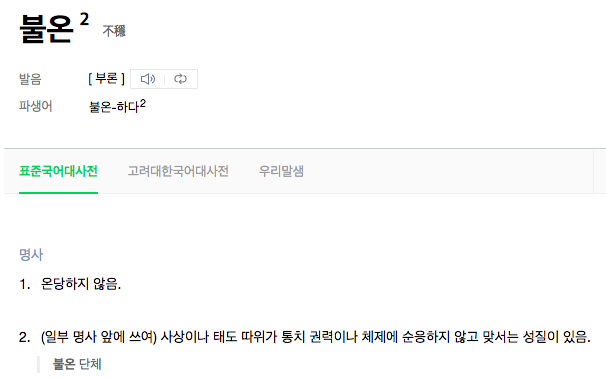

'사상이나 태도 따위가 통치 권력이나 체제에 순응하지 않고 맞서는 성질이 있다'는 의미에서 '불온서적'이라는 단어가 생긴 것 같다. 그렇다면 이 전시회는 데이터의 반체제적인 모습을 다룬다는 것일까? 데이터가 정치적 성향이나 사상을 가질 수 있는 것일까?

바야흐로 '데이터'의 시대라고 한다. 데이터를 통해 사람들의 모든 행동을 기록하고, 이를 분석하면 사람들을 이해할 수 있다고 한다. 사람들의 불편한 점을 개선하고, 이를 통해 수익을 올릴 수 있다는 것! 어쩌면 데이터는 이러한 점에서는 '황금알을 넣는 거위'로 볼 수 있다. 이 전시는 데이터의 소유 유무에 따른 권력 관계를 기저에 깔고 기획된 것 같다. 과연 데이터는 우리 모두의 삶을 행복하게 만들 수 있는 이상향적인 것인가라는 질문을 던진다.

작품의 가지수가 많지는 않았다. 그래서 짧게 볼 수 있어서 좋았다. (너무 전시회가 길면 피로감이 심해짐) 하지만, 각 작품이 전하고자 하는 메시지를 가볍게 넘길 수가 없었다. 가장 기억에 남았던 작품을 소개해본다.

1. 크러스 쉔, <위상공간 360>

입장하자마자 시끄러운 소음이 들린다. 뭔가가 계속 부딪히면서 나는 마찰음. 이 작품은 크러스 쉔의 <위상공간 360>이다. 로봇 청소공 360개가 테두리로 구별된 공간을 자유롭게 돌아다닌다. 360개의 공이 서로 부딪힐 때 나는 소리가 전시회장 입구에서 들리는 소리였다. 공은 쉴 새 없이 돌아다닌다, 딱. 딱. 딱. 소리를 내면서. 천장에는 웹캠이 달려 있다. 웹캠은 공들의 움직임을 기록해서 데이터로 저장한다. 로봇공의 운동 데이터는 벽면에 있는 스크린에 경로로 표시된다. 이것이 하나의 작품을 만든다. 자유롭게 운동하는 로봇 청소공을 통해, 작가는 우주의 위상공간을 표현하고 싶었다고 한다.

2. 레이첼 아라, <나의 값어치는 이정도(자가 평가 예술작품)>

레이첼 아라는 영국의 여성 화가이다. 이 작품은 '앤도서'라는 데이터마이닝 알고리즘을 사용하여, 자신의 가치를 숫자로 환산해서 보여주는 디지털 아트이다 . 말그래도, '레이첼 아라'와, 이 작품의 값어치를 알고리즘을 통해 계산하여 숫자로 표현하는 작품이다. 작품에 설치된 웹카메라가 집계하는 관람객의 수, 소셜 미디어, 작품 거래 사이트 등에 작가와 작가의 작품이 언급된 횟수를 실시간으로 반영하는 알고리즘을 사용한다. 그래서 일정한 시간을 두고 전광판에 올라오는 숫자는 계속 변화한다.

작품 외로 더욱 놀라웠던 것은, 레이첼 아라라는 작가는 본업이 화가임에도 무려 23년째 알고리즘을 공부해온 사람이라는 것이다. 영국 예술계에 만연한 여성 차별에 대한 목소리를 끊임없이 내는 작가이기도 하다. 컴퓨터 프로그래밍에 관심이 있었던 적이 있다. 조금 해보고 그냥 관두기를 여러번 반복했다. 본업도 아닌 일을 23년째 꾸준히 한다는 것은 어떤 기분일까. 프로그래밍을 할 수 있는 화가. 알고리즘을 예술에 활용할 수 있는 예술가라니. 정말 존경스러웠다. 역시 세상에 정답은 없는 것 같다. 자신의 길은 자신이 개척해야 한다.

3. 자크 블라스, <얼굴 무기화 세트>

이 작품은 가장 현실고발적인 작품이었다. 애플의 Face ID로 대표되는 안면인식 기술은 현재 중국이 최강이라고 한다. 몇만 명이 운집한 콘서트장에서 안면인식 기술로 지명수배자를 체포한 것은 유명한 뉴스이다. 문제는 이 기술의 악용점이다. 성적 소수자나 소수 민족 등의 얼굴 데이터를 대량으로 축적해, 소수자를 차별하는 기술로 악용될 수 있다는 점이다. 실제로 이는 가능하다고 한다. 얼굴에서 눈, 코, 입 부분만 보고도 알고리즘은 해당 얼굴을 가진 사람의 성적 취향 등을 수 초 내로 판별할 수 있다고 한다.

그래서 자크 블라스는, 안면인식 기술이 통하지 않는 가면을 만들었다. 워크샵에 참여한 참가자들의 얼굴 데이터를 수집하여, 이를 기반으로 '집단 가면'을 만들었다. 이 가면을 쓰고 시위에 나가면 최소한 얼굴을 통해 개인이 분석될 여지는 없어지는 것이다. '집단 가면'은 성적지향, 인종차별, 페미니즘, 미국의 멕시코 국경 보안 등의 사회적 이슈에 대항하는 메시지를 전한다.

참고)

분홍색 - 성적소수자를 위한 가면

청색 - 프랑스의 베일 착용자를 위한 가면

검정색 - 흑인을 위한 가면

회색 - 국경 보안 거부(멕시코인)를 위한 가면

데이터 그 자체는 숫자의 단순한 조합이다. 가치중립적이라고 볼 수 있겠다. 문제는 이것을 어떻게 가공해서 사용할 것인가의 문제이다. 모든 기술에는 양면성이 있다고 생각한다. 사람의 삶을 이롭게 바꿀 수도 있는 반면, 언제든 불평등을 통해 소수자를 억압할 수 있는 방법이 될 수도 있는 것이다. 어떻게 사용하는 것이 옳을까. 지금 이 순간에도 내가 만든 데이터는 서버에 저장되고 있겠지.

미래의 예술가들의 도구는 컴퓨터 언어가 될 수도 있겠다는 생각을 했다. 레이첼 아라가 알고리즘을 연구해서, 그것을 예술 작품으로 만든 것처럼 말이다. 북저널리즘에서 최근 나온 <특이점의 예술>은 그러한 주제에 대해 다루고 있다. 예술의 영역으로 넘어오고 있는 기술을 어떻게 바라보아야 할 것인가. 이 전시회를 보고 <특이점의 예술>도 함께 읽어보길 추천한다.

'전시회는 한 권의 책을 읽는 것과 같다'는 말을 얼마 전 들었는데, 한 번도 생각해본 적 없는 비유여서 신기했다.

그렇게 생각하고 전시회를 천천히 보니까 생각할 것이 정말 많았다.

책이 활자로 써졌다면, 전시회는 시각적인 요소로 구성된 책인 느낌이라고 할까.

'Direction > Study' 카테고리의 다른 글

| [에세이 스탠드] 2주차: 에세이를 다듬는 기술 (0) | 2019.05.20 |

|---|---|

| [에세이 스탠드] 1주차: 글과 글쓰기에 필요한 공간과 환경 (0) | 2019.05.11 |

| [강연] 일상과 영감의 기록 - 숭 님 (0) | 2019.04.27 |

| [강연] <책방에서 쟁이 어쩌구 생각 어쩌구> 한명수 우아한형제들 CCO / 2019.4.25(목) (0) | 2019.04.26 |

| [강연] IT 트렌드를 읽다 / 2019. 4 / 핀테크를 읽다 (0) | 2019.03.26 |